2項道路とセットバック|門や塀を設置すると違反になる?基本と実務の注意点

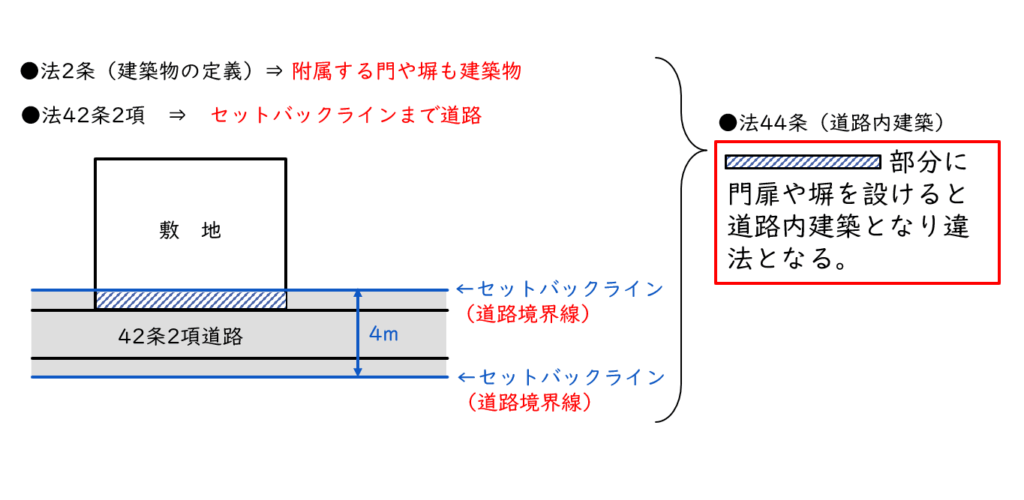

「2項道路」と「セットバック(道路後退)」の正しい理解は、建築計画を進めるうえで非常に重要です。誤った認識のまま進めてしまうと、思わぬトラブルに発展する恐れがあります。特に多いのが、セットバック部分に門や塀を設置してしまうケースです。門や塀も建築物と見なされるため、設置行為が建築基準法違反と判断されることがあり、注意が必要です。

本コラムでは、建築基準法における「2項道路」と「セットバック」の基本的な考え方と、実務における注意点について、わかりやすく解説します。

なお、門や塀がなぜ建築物と見なされるのかについては、以下の記事もあわせてご覧ください。

建築基準法における6種類の道路とは?

「2項道路」について理解するには、まず建築基準法が定める道路の種類を知ることが重要です。同法第42条では、大きく分けて以下の6つの道路が定義されています。

1.第42条第1項第1号道路

道路法に基づく道路。国道・都道府県道・市町村道など。

2.第42条第1項第2号道路

都市計画法や土地区画整理法などに基づいて築造された道路。開発道路を指すことが多い。

3.第42条第1項第3号道路

1950年11月23日の建築基準法施行日以前から存在し、建築物が立ち並んでいた道路。(公道を除く)

4.第42条第1項第4号道路

都市計画事業などで将来築造される予定の道路。(計画決定済みで未整備の道路)

5.第42条第1項第5号道路

土地所有者が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路。位置指定道路を指すことが多い。

6.第42条第2項道路

幅員4m未満の既存道路で、特定行政庁が指定した道路。(詳細は後述)

なお、建築基準法第42条第1項の道路(上記1~5の道路)では、原則として道路の幅員は「4メートル以上」である必要があります。なぜ「4メートル」なのかという点については、緊急車両の通行や延焼防止の観点から必要とされていると考えられます。

接道義務について

建築基準法第43条では、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。これを「接道義務」といいます。接道が不十分な敷地では、原則として建築行為は認めらず、建築確認申請の前に特定行政庁の許可が必要です。接道義務をクリアしているか否かで土地の価値も大きく変わってくるため、上記は必ず確認しておく必要があります。

2項道路とは?

建築基準法 第42条 第2項

都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、または第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正により、この章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(同項の規定により指定された区域内においては3メートル。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難および通行の安全上支障がないと認める場合は2メートル)を、その道路の境界線とみなす。

「2項道路」とは、幅員4メートル未満の既存道路のうち、特定行政庁が指定した道路を指します。「みなし道路」や「狭あい道路」とも呼ばれ、建築基準法上の道路として扱われます。

前述のように、建築基準法上の道路は原則として幅員が4メートル以上必要です。しかし、幅員が4メートル未満という理由だけで「建築基準法上の道路ではない」と一括りにしてしまうと、古くからある既成市街地の建築物は接道義務をクリアできず、建替えができなくなってしまいます。

こうした背景を踏まえ、幅員が4メートル未満であっても、一定の要件を満たしたものは建築基準法上の道路とみなし、建築を可能とする緩和措置、すなわち「2項道路」が設けられたのです。

2項道路のポイント

1.2項道路に指定される要件

「2項道路」として指定されるには、1950年11月23日以前(建築基準法施行日)から存在し(※)、当時すでに建物が建ち並んでいたという条件を満たす必要があります。「当時すでに建物が立ち並んでいた」というのがポイントです。単に古い道であるだけでは2項道路にはなりません。

※都市計画区域に指定されていなかった区域については指定された日以前

2.セットバックの義務とその考え方

2項道路に面する敷地では、原則として道路の中心線から水平距離2メートル後退した位置を道路境界線とみなし、建築物を後退させる必要があります。これを「セットバック」といいます。

例えば、幅員3メートルの道路であれば、両側で合計1メートル(片側0.5メートルずつ)のセットバックが必要となります。

3.敷地面積への影響

セットバックした部分は、たとえ所有地であっても、建築基準法上の敷地面積に含まれません。そのため、建ぺい率や容積率の計算において不利になる可能性があります。

一方で、固定資産税・都市計画税は非課税扱いとなるのが一般的です。非課税措置を受けるには、地方自治体への申請が必要であり、事前に建築指導課や道路管理課などの関係部署と協議を行うのが望ましいです。

道路内の建築制限

建築基準法第44条では、道路内での建築を原則禁止しています。

建築基準法 第44条

建築物または敷地を造成するための擁壁は、道路内に、または道路に突き出して建築し、または築造してはならない。

この「建築物」には、門や塀といった附属工作物も含まれます。そのため、セットバック部分に門や塀を設置することは原則として認められません。この点は、2項道路に関する代表的な誤解の一つであり、実際にトラブルに発展するケースも少なくないので特に注意しておく必要があります。

まとめ

今までの要点を図解にすると下記のようになります。

セットバックは、建築計画に大きな影響を与える要素です。特に2項道路に接する敷地では、建物の位置や附属物の設置に十分な配慮が必要です。判断には法的な知識と実務経験が求められるため、トラブルを未然に防ぐためには、自己判断は避け、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

行政書士によるサポートと今後のご案内

行政書士アーク許認可支援オフィスでは、建築確認申請をはじめとする各種許認可手続きに関するご相談を承っております。建築基準法や都市計画法に関してご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

今後も、建築基準法や都市計画法に関するコラムを順次掲載してまいりますので、ぜひご覧いただければ幸いです。